不動産を売るときも買う時も、チェックポイントの1つとなるのが

「築年数」

建物が建築されてから何年たっているか?をみるものです。

そして、この築年数と連動して基準となるのが

「耐震問題」

当然、建物が古いと耐震性が気になりますよね。

実は、この耐震基準には「新耐震」と「旧耐震」とが有るのです。

旧耐震と新耐震の違い

日本は地震大国であり、台風などの自然災害の影響を受けてきました。

いつ地震が起るのか分からず、建物が地震に耐えるだけの強度があるのか?

時代とともに、様々な法律が改正・見直されています。

旧耐震から新耐震へと基準が改定されたのは1981年6月1日です。

旧耐震では、

- 震度5強程度の中規模地震で倒壊しない事

新耐震の基準は、

- 震度6強から7に達する大規模地震で倒壊や崩壊しないこと

- 震度5強程度の中規模地震でほぼ損傷しないこと

建物の構造に大きく影響しているのが一目瞭然です。

大きな地震が起きた時の倒壊率に違いが出てきますね。

もちろん、

1981年6月1日以前に建てられた建築物はそのままです。新耐震の基準に合わせる必要は有りませんが、耐震診断をして耐震補強することで、価値が上る可能性も出てきます。

1981年6月1日以降に建てられた建築物は新耐震の基準をクリアしないといけません。

融資を受ける際の銀行の評価や、建物も使いみちによっては、新耐震または耐震診断をして基準をクリアすることが必須条件としているところもあります。

新耐震かどうかを調べる

中古物件を購入するときに気にされるのが耐震基準ですが、

では、何を見るとわかるのでしょうか?

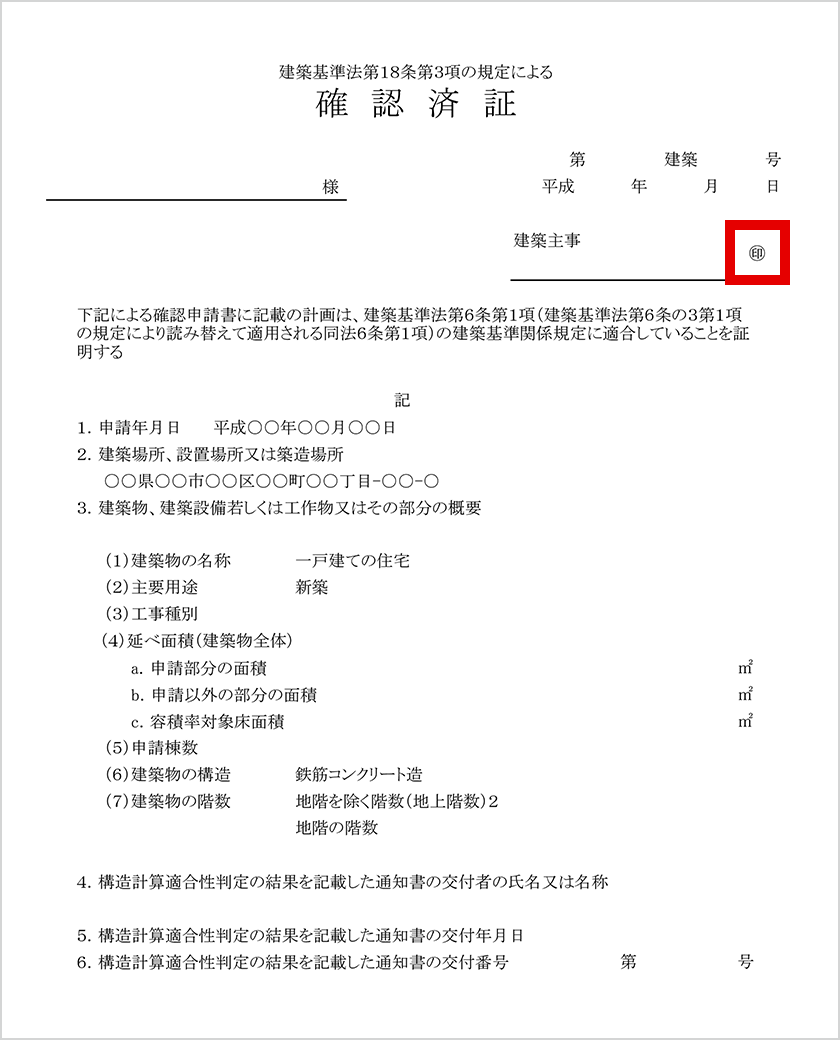

建築確認済書の申請日

この建築確認済書の申請日が1981(昭和56)年6月1日以降の建物は、

新耐震の基準の建物となります。

交付日で見ることもありますが、申請年月日で見る方が確実に新耐震ですね。

ただ、建築確認済書とは別に検査済証というのがあります。

建築確認済書は、新築や改築をする際に、建てる前に建築基準に合っているかを確認するために提出します。

検査済書は、建物が確認済書通りに建築されたことを確認して発行されるものです。

この書類は、原則再発行ができないので、きちんと保管しておく必要があります。

売買のときに、仲介業者さんや売主さんから提出を求められます。

相続物件などでは、被相続人のかたが書類をどこに保管しているのか分からないという事がよくありますが、

代わりとなる書類があります。

建築計画概要書

この建築計画概要書は、役所の建築指導課で発行してもらえます。

不動産を売却する時には、「必ず用意する書類」と「あれば良い書類」とがあります。

又、不動産を購入する時にも、「必ず取得するべき書類」と「見ておく必要のある書類」があります。

殆どの人は、一生に一度行うかどうかの不動産取引です。

特に、2020年の民法改正があり、改正内容を把握していない不動産会社もあります。

ご自分の場合はどうなのかは、信用できる不動産業者に相談する必要があります。

コメントを残す